こんにちは!植木屋革命WEBマーケティング・編集担当の冨宇加ナターシャです。

4月某日の暖かな午前中に、多摩川の土手を2時間ほど散策してきました。

春風が心地よく、太陽の光もキラキラと輝いていて、まさに散歩日和。

普段は何気なく通り過ぎる土手も、この時期は色とりどりの野草たちが顔を出し、小さな宝箱のような場所でウキウキしました。

この記事では、そんな多摩川の土手で見つけた可愛らしい春の野草たちを、写真と共にご紹介したいと思います。

それぞれの野草にまつわるちょっとした雑学や、子供たちが楽しめるような情報も織り交ぜていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

1. セイヨウタンポポ(西洋蒲公英)

2. オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢)

3.ハルジオン(春紫苑)

4. ヘラオオバコ(箆大葉子)

5. ナヨクサフジ(弱草藤)

6. ナズナ(薺)

7.シロツメクサ(白詰草)

8.カタバミ(酢漿草)

9.ヨモギ(蓬)

10.ナガミヒナゲシ(長実雛罌粟)

11.ムラサキツメクサ(紫詰草)

12.ナノハナ/セイヨウアブラナ(菜の花)

13.まとめ

1. どこにでも咲く元気印!「セイヨウタンポポ」(西洋蒲公英)

多摩川の土手にも、鮮やかな黄色のタンポポがたくさん咲いていました!

その力強い姿を見ていると、こちらまで元気をもらえます。

日本のタンポポとセイヨウタンポポの違い、ご存知ですか?

花の下の緑の総苞片(そうほうへん)で見分けることができます。

・セイヨウタンポポの総苞片:「そりかえっている」

・ニホンタンポポの総苞片:「そりかえっていない」

4月半ば頃の東京周辺では、セイヨウタンポポの方が在来種のタンポポよりも数多く咲いていることが多いです。

【雑学&遊び】

タンポポは種を作るために、いったん花をキュッと閉じます。これは、雨や風、動物などから種を守るためです。

閉じている間に花びらは枯れて落ち、その下で種がふくらみ、やがてふわふわの綿毛が完成します。

子どもの頃、この綿毛を息で吹き飛ばして遊んだ記憶のある方も多いのではないでしょうか。

「たんぽぽ、たんぽぽ、飛んでいけ!」と願いを込めて吹くと、願いが叶うかもしれませんね。筆者も子どもの頃によくやっていました。

なお、ニホンタンポポは秋に発芽しますが、セイヨウタンポポは、種が落ちた場所で季節を問わず発芽します。

2. 小さな青い宝石!「オオイヌノフグリ」(大犬の陰嚢)

足元には、小さな青いオオイヌノフグリがひっそりと咲いていました。その可愛らしい姿に、思わずしゃがみ込んで見入ってしまいます。

オオイヌノフグリは 「一日花(いちにちばな)」 と呼ばれる花の一つで、朝に開いた花は、その日の午後にはもう閉じてしまい、夕方には茎からポロリと落ちてしまいます。

【雑学】

オオイヌノフグリの名前は、実の形が犬の陰嚢(いんのう)に似ていることに由来すると言われています。

名前のインパクトが強いですが、その可憐な姿とのギャップも、この花の特徴の一つと言えるかもしれませんね。

3. 控えめな美しさ「ハルジオン」(春紫苑)

白く繊細な花びらをもつハルジオンも、あちこちで咲いていました。

よく似た花にヒメジオンがありますが、ハルジオンのほうがやや早く咲き始め、花びらも少し太めなのが特徴です。

また、ヒメジオンと違って、茎の中が空洞になっている点も見分けるポイントです。

【雑学】

ハルジオンには、「貧乏草(びんぼうぐさ)」という、少し残念(?)な別名があります。

これは、道端や空き地など、どんな場所でもたくましく生えることから、そう呼ばれるようになったのかもしれません。

今ではすっかり身近な存在となったハルジオンですが、もともとは日本の植物ではありません。

大正時代に観賞用として、北アメリカから輸入された外来種なのです。

4. アスファルトの隙間にも!たくましい「ヘラオオバコ」(箆大葉子)

たくましいヘラオオバコは、土の少ない場所でもしっかりと根を張っていました。

派手な花びらを持つ花とは少し違い、どちらかというと地味な印象の植物ですが、アレルギーを持っている人にとっては、イネやスギのように注意が必要な野草です。

【雑学&遊び】

ヘラオオバコの葉っぱの茎を使って、子供の頃に「草相撲(くさずもう)」をして遊んだことはありませんか?

お互いの茎を引っ掛け合って、先に切れた方が負けという遊びです。

意外と白熱し、息子も大好きな遊びです。

5. 紫の絨毯を思わせる「ナヨクサフジ」(弱草藤)

多摩川の土手にも、美しい紫色のナヨクサフジが咲き始めていました。

ナヨクサフジは、可愛らしい見た目だけでなく、土を豊かにするという隠れた働きを持っている植物です。

土が肥沃になることで、周辺の植物が育ちやすくなり、その花を求めて様々な虫たちが集まったりと、土手全体の小さな生態系を豊かにする役割も果たしています。

【雑学】

ナヨクサフジはマメ科の植物なので、根には空気中の窒素を栄養に変える小さな生き物(根粒菌)が住んでいます。

そのため、ナヨクサフジが生えている場所の土は、少しずつ豊かになっていくのです。

6. ハート型の実がキュート!「ナズナ」(薺)

春の七草のナズナも発見!

白い小さな花と、特徴的なハート型の実が可愛らしいですね。

ナズナは日本人にとって非常に身近で、どこか懐かしい気持ちにさせる野草だと思っています。

【雑学&遊び】

ナズナは、「ぺんぺん草」という愛称でも親しまれています。その名前は、実の形が三味線のバチに似ていて、振ると「ぺんぺん」と音がすることに由来していると言われています。

この実をいくつか摘んで束ね、振って音を楽しんだり、草相撲のように引っかけ合って遊ぶこともできますよ。

7. 四つ葉のクローバーを探して!「シロツメクサ」(白詰草)

白いシロツメクサの花もたくさん咲いていて、思わず四つ葉のクローバーを探してしまいました。

見つけると幸せになれると言われていますが、今回は見つけることができず…。

【雑学&遊び】

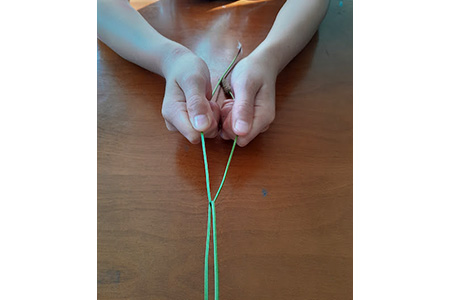

シロツメクサの花冠を作るのも楽しい遊びの一つです。花を摘んで、茎を裂いて繋げていくだけで、可愛い冠ができます。

お友達と作って、お姫様気分を味わってみるのも素敵ですね。

しかし、実際にやってみると案外難しく、「実は、うまく作れないんだよね…」という方も、きっと少なくないはずです。

かく言う筆者も、実はあまり得意ではなく、綺麗に完成させられた試しがありませんでした。

8. 身近な可愛いハートの葉っぱ!「カタバミ」(酢漿草)

公園の片隅や道端、そして土手でもよく見かけるカタバミ。

公園の片隅や道端、そして土手でもよく見かけるカタバミ。

可愛らしいハートの形の葉っぱと、黄色い小さな花が特徴です。

夜になると葉っぱを閉じる面白い性質を持っています。

【雑学】

カタバミの名前は「片喰み(かたばみ)」と書くこともあり、夜になると葉っぱが半分だけ食べるように閉じる様子からついたと言われています。

また、カタバミの面白い特徴の一つに、熟した種があります。

実が茶色くなって熟すと、ちょっと触れただけで「プチッ!」と音を立てて種がはじけ飛びます。熟した実にそっと触れてみるのも楽しいですよ!

9. 独特の香りが特徴「ヨモギ」(蓬)

私たちの身近な場所に生えているヨモギも、毒草として知られる「トリカブト」と葉の形が似ていることがあります。

安全のために、「ヨモギの葉の裏は白い」「ヨモギには独特の良い香りがある」という2点を覚えておきましょう。

【雑学】

ヨモギは日本の野草の中でも、非常に多くの活用方がある植物の一つと言えるかもしれません。

食用としてお餅やお茶にしたり、薬草としてお灸や入浴剤にしたり、さらには虫除けにしたりと、古くから私たちの暮らしの中に深く根差し、様々な形で利用されています。

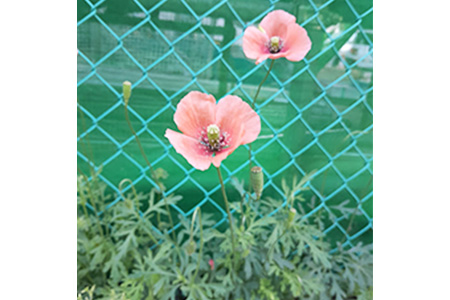

10. 鮮やかな赤色が目を引く「ナガミヒナゲシ」(長実雛罌粟)

鮮やかなオレンジ色に近い赤色の花が印象的なナガミヒナゲシ。

見た目は可愛らしいですが、近年、日本各地で増えている外来種の植物です。繁殖力が強く、繁茂・群生することにより在来植物に影響を及ぼす「雑草」としての一面も持ち合わせています。

【雑学】

ナガミヒナゲシの茎や葉を切ると出てくる白い液体には、微量の毒性があると言われおり、注意が必要です。

直接触ると手がかぶれる恐れがありますので、気を付けてください。

11. 赤紫色の可愛い花「ムラサキツメクサ」(紫詰草)

シロツメクサの間に、赤紫色のムラサキツメクサも咲いていました。

見つけると、なんだか少し得したような気分になりますね。

ムラサキツメクサは、明治時代の初めに牧草として日本に輸入されました。

栄養価の高い良質な牧草だったため、繰り返し輸入されるうちに全国へと広がっていきました。

【雑学】

ムラサキツメクサも、シロツメクサと同じように、葉っぱが三つ葉であることが一般的ですが、稀に四つ葉のものが見つかることもあります。見つけたらラッキーですね!

12. 春を告げる黄色い絨毯!「ナノハナ/セイヨウアブラナ」(菜の花)

遠くからでも目を引く、鮮やかな黄色いナノハナもたくさん咲いていました!

土手一面に広がる黄色の絨毯は、まさに春の代表的な風景の一つですね。

アブラナ科の植物で、実はキャベツやブロッコリーの仲間なんですよ。

【雑学】

ナノハナは、花が咲く前の茎や葉、つぼみを「菜の花」として食用にします。

スーパーに並び始めると、春の訪れを感じて、思わず手に取る方も多いのではないでしょうか。

ほろ苦さの中にほんのり甘みがあり、さっと茹でておひたしや和え物にすると、とても美味しくいただけます。

個人的には、甘みのある人参と一緒に茹でておひたしにするのがおすすめです。菜の花のほろ苦さと人参の甘みが、よく合いますよ。

あの鮮やかな黄色の花は、春の飾りとしても魅力的です。茎ごと摘んで花瓶に飾ることもでき、見た目以上に長く楽しめます。

13. まとめ

約2時間の多摩川の土手散歩でしたが、たくさんの春の野草に出会い、それぞれの植物にまつわる面白い話や遊び方を知ることができました。

春の風物詩である「つくし」や、可憐な「すみれ」は見つけることができませんでした。

もしかしたら、見頃のピークが過ぎて終わっていたのかもしれません。

今回見つけた、セイヨウタンポポ、オオイヌノフグリ、ハルジオン、ヘラオオバコ、ナヨクサフジ、ナズナ、シロツメクサ、カタバミ、ヨモギ、ナガミヒナゲシ、ムラサキツメクサは、どれも春から初夏にかけて土手や道端でよく見られる代表的な野草たちです。

普段見慣れた風景の中にも、目を凝らすと様々な発見があるものですね。

皆さんもぜひ、身近な自然の中へ足を運んで、春の息吹を感じてみてください。

冨宇加ナターシャ |植木屋革命 WEBマーケティング・編集担当 植木屋革命のWEBコンテンツ全般を担当。これまでに執筆した記事は100本を超えます。 庭いじり初心者の方にもわかりやすく、気軽に楽しめるガーデニング情報を発信中。季節ごとの植木の手入れのコツや、ちょっと珍しい野草の話題など、暮らしに寄り添う“緑のヒント”をお届けしています。 |