今回は、もみじの剪定に適した時期と方法をご紹介します。

もみじ(紅葉)は、春の新緑、夏の木陰、秋の紅葉と、四季を通して楽しめる落葉高木です。美しい樹形を保つには、適切な剪定が欠かせません。

もみじは樹液の動きが早く、2月には活発になるため、剪定は落葉後〜1月中までが理想です。 活動期に切ると樹液が流れ出て木を弱らせるおそれがあるため、時期を守って行うことが大切です。

1.もみじ(紅葉)の剪定時期

2.もみじ(紅葉)の剪定は必要?

3.もみじ(紅葉)の剪定に必要な道具

4.もみじ(紅葉)の剪定方法

5.もみじ(紅葉)の剪定で切るべき枝

6.もみじ(紅葉)を剪定するときのコツ

7.もみじ(紅葉)を剪定するときの注意点

8.もみじ(紅葉)の育て方のポイント

9.まとめ

1. もみじ(紅葉)の剪定時期

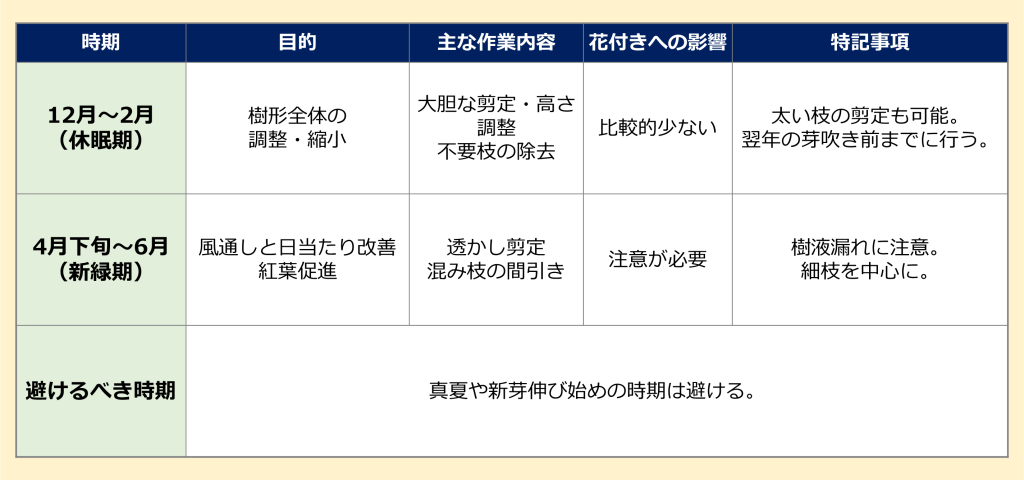

もみじの剪定は、落葉後の12月〜2月(休眠期)と、新葉が落ち着いた4月下旬〜6月(新緑期)が最適です。デリケートな樹木のため、時期を見極めて行いましょう。

■休眠期(12月〜2月)

葉が落ちて枝ぶりが見やすく、太い枝の剪定や樹形の調整に最適です。病害虫の活動も少なく、ダメージを抑えられます。

■新緑期(4月下旬〜6月)

枝が混み合ってきたら「透かし剪定」で風通しと日当たりを改善します。病害虫の予防や紅葉の発色向上にも効果的。ただし、樹液の流れが活発な時期なので、太い枝の剪定は避けましょう。

■避けたい時期

真夏(7〜8月)と新芽の出る直前(3〜4月上旬)は剪定を控えましょう。木が弱りやすく、樹液流出のリスクがあります。

2. もみじ(紅葉)の剪定は必要?

もみじは生長が早く、放っておくと数メートルから10メートル近くの大木に育つこともあります。

そのままにすると枝が伸びすぎて樹形が乱れ、庭の景観を損ねたり管理が難しくなるため、定期的な剪定が欠かせません。

庭木として育てる場合は、2〜4メートル程度に高さを抑えるのが理想的です。

剪定によって風通しと日当たりが改善され、病害虫を防ぎ、秋にはより鮮やかな紅葉を楽しめます。

また、樹高をコントロールすることで手入れがしやすくなり、木を健康に保つことができます。

3. もみじ(紅葉)の剪定に必要な道具

もみじの剪定には、以下の道具が必要です。

- 剪定ばさみ:細かい枝を切るために用います。太い枝の手入れでなければ剪定ばさみで十分です。

- 園芸用手袋(軍手もOK):葉裏に潜む害虫や飛び出した枝から手を保護するために使用します。

- 防護メガネ:目上の手入れは剪定枝の落下、裁断時の細かな塵などから目を保護するために着用します。

≪あると便利な道具≫

- 刈込ばさみ:広範囲の枝葉の切り落としや木の形を整えるために使用します。

- 高枝切ばさみ:3m以上のもみじの剪定に便利です。

- ノコギリ:太い枝を切る場合は必要です。

- ビニールシートや新聞紙:剪定後の枝葉を集めるために敷きます。

- ゴミ袋:剪定後の枝葉をすぐに片付けるために使用します。

- ちりとりやほうき:剪定後の掃除をスムーズに行えます。

- 消毒液:道具を清潔に保つために使います。

- 癒合剤:切り口に塗ることで病気の予防になります。

- 脚立:自分の身長より高いもみじの剪定を行う際に必須です。

≪脚立を使用する際の注意点≫

脚立を使用する際は必ず平らで固い安定した足場を確保したうえで、脚立の取り扱い説明書を確認したうえで、脚立が倒れないよう十分に注意しましょう。

慣れていない作業は大きな怪我につながる可能性が高いため、少しでも不安を感じる場合は自身で作業を行わず、業者へ依頼することをおすすめします。

4. もみじ(紅葉)の剪定方法

1. 不要枝の除去

まず、枯れ枝・病気の枝・弱った枝を根元から切り落とします。これらを放置すると、木の健康を損ねる原因になります。

2. 透かし剪定(風通しを良くする)

枝が密集しやすいもみじは、内向きや平行に伸びる枝を間引き、日当たりと風通しを確保します。これにより、病害虫の発生を防ぎ、美しい樹形を保てます。

3. 切り戻し剪定(高さと形の調整)

伸びすぎた枝を好みの高さで切り戻して整えます。もみじ本来の自然な形を意識し、強い刈り込みは避けましょう。太い枝を深く切ると樹液が流れ出し木に負担をかけるため、慎重に行うのがポイントです。

5. もみじ(紅葉)の剪定で切るべき枝

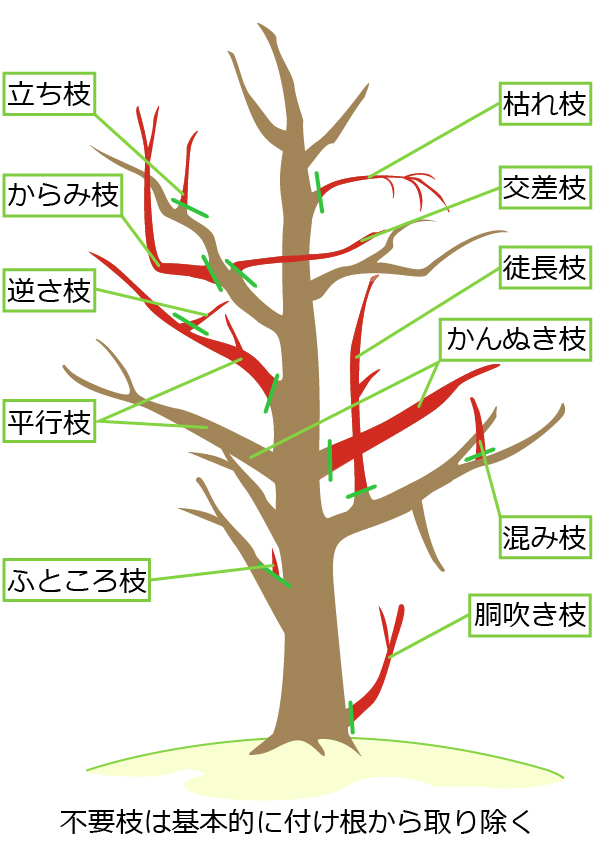

もみじを健康に保ち、美しい樹形と紅葉を維持するためには、「不要枝」の剪定が欠かせません。主な対象は次の通りです。

① 樹形を乱す枝

- 立ち枝:真上に伸びて全体のバランスを崩す枝。

- 徒長枝:細長く伸びて風に弱く、害虫がつきやすい枝。

- かんぬき枝:一か所から放射状に出たり、幹を横切る枝で、形を乱します。

② 枝が混み合う部分

- からみ枝・交差枝・平行枝:枝同士がぶつかり風通しや日照を妨げるため、透かし剪定で整理します。

③ 方向の悪い枝・不健全な枝

- ふところ枝(内向き枝)や逆さ枝:樹形を乱し蒸れの原因に。

- 枯れ枝:病害虫の温床となるため早めに除去しましょう。

④成長や栄養バランスを乱す枝

- 胴吹き枝:幹の途中から出る枝で、樹全体の栄養バランスを崩す。

6. もみじ(紅葉)を剪定するときのコツ

もみじの魅力は、自然で繊細な枝ぶりと葉の美しさにあります。丸坊主にするような強剪定は避け、風と光が通る自然な樹形を意識しましょう。

基本は「透かし剪定」です。内側の混み合った枝や外に飛び出した枝を少しずつ間引くことで、健康的な成長と美しい紅葉を保てます。

太い枝を一度に切りすぎると、木が弱ったり樹液が止まらなくなることがあるため注意が必要です。剪定は年1〜2回、軽めに仕上げるのが理想です。

目的は形を整えることだけでなく、日当たりと風通しを確保し、病害虫を防ぐことでもあります。

7.もみじ(紅葉)を剪定するときの注意点

1. 時期を守る

剪定は休眠期(12〜2月)か新緑期(4〜6月)が適期です。新芽が伸びる直前(3〜4月上旬)や真夏は、樹液の流れが活発なため避けましょう。

2. 深切りしすぎない

太い枝を一度に切ると木に負担がかかり、樹勢を弱めます。不要枝を中心に、軽い剪定を心がけましょう。

3. 手入れと保護

剪定後は乾燥を防ぐため水やりを忘れず、道具は消毒して病気を防ぎます。太い枝を切った場合は癒合剤を塗り、切り口を保護します。

もみじは剪定の仕方で紅葉や樹形が大きく変わります。風通しをよく保ち、健やかで美しい姿を維持しましょう。意しましょう。

8. もみじ(紅葉)の育て方のポイント

■場所

日当たりのよい半日陰が理想。午前中に日が当たり、午後は西日を避けられる環境が適しています。強い直射日光は葉焼けの原因になるため注意しましょう。

■土と肥料

腐葉土を多く含む、水はけと保水性のある弱酸性の土壌を好みます。植え付け時に堆肥を混ぜると根張りが良くなります。肥料は多く必要ありませんが、樹勢が弱い場合は冬に有機肥料を少量与えましょう。

■水やり

庭植えは根付けば基本不要ですが、乾燥が続く夏や植え付け直後は、土の状態を見ながら適度に水を与えます。鉢植えは、表土が乾いたらたっぷりと。

■病害虫対策

風通しが悪いとアブラムシやカイガラムシが発生しやすくなります。剪定で風通しを確保し、被害枝は早めに切除・処分して予防しましょう。

9. まとめ

もみじは、四季ごとに変化する葉色と繊細な樹形が魅力の樹木です。

しかし、剪定は樹勢や樹液の流れに影響を与えるため、適切な時期と方法で行うことが大切です。知識が不十分なまま大きく切ると、木に負担をかけたり樹形が崩れたりする恐れがあります。

美しい姿を保つためには、木の健康を守りながら慎重に剪定することがポイントです。

もし剪定に不安がある場合や、仕上がりに納得できないときは、専門業者に依頼するのがおすすめです。

プロの技術によって、健康的で理想的な樹形を維持できます。

冨宇加ナターシャ |植木屋革命 WEBマーケティング・編集担当 植木屋革命のWEBコンテンツ全般を担当。これまでに執筆した記事は100本を超えます。 庭いじり初心者の方にもわかりやすく、気軽に楽しめるガーデニング情報を発信中。季節ごとの植木の手入れのコツや、ちょっと珍しい野草の話題など、暮らしに寄り添う“緑のヒント”をお届けしています。 |