9月9日の「重陽の節句(菊の節句)」は長寿を願う伝統行事。菊の意味や由来、食用菊の実情、菊酒の作り方まで分かりやすく紹介します。

1.重陽の節句とは?

2.重陽の節句はなぜ「菊の節句」と呼ばれるのか

3.重陽の節句に秘められた、菊のもう一つの魅力

4.重陽の節句と食用菊――市場調達の実情と課題

5.重陽の節句と菊――旧暦と新暦が生んだ季節感のズレ

6.重陽の節句にやってみよう:菊酒づくり

7.まとめ

1.重陽の節句とは?

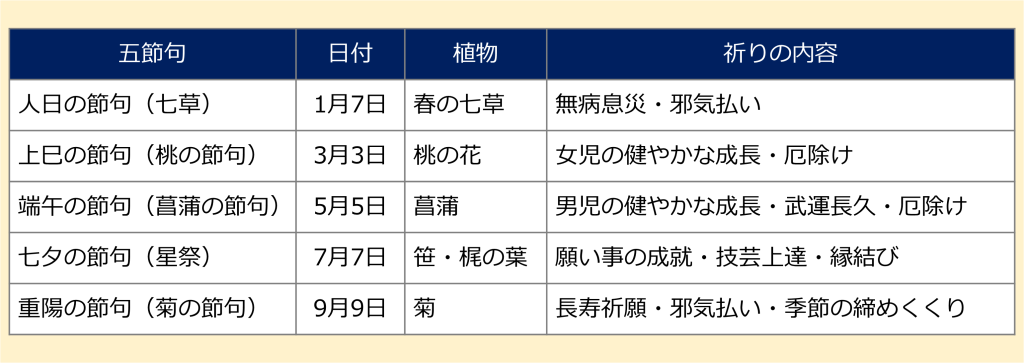

五節句の中で最も遅く訪れるのが「重陽(ちょうよう)の節句」、別名「菊の節句」です。

9月9日は奇数(陽)の最大値「九」が重なる縁起の良い日であり、古来より特別視されてきました。

中国の陰陽五行思想では、奇数が重なる日は吉日とされ、とくに9月9日は“陽”の力が最も強まる日と考えられていました。

そのため、日本でも邪気を祓い長寿を願う行事として受け継がれ、平安時代の宮中では「菊花の宴」が開かれ、菊酒を酌み交わす風習が広まりました。

江戸時代には五節句のひとつとして公式に制度化され、庶民の間にも広まりましたが、他の節句に比べると現代では知名度が低く、あまり馴染みがない行事となっています。

それでも「菊の節句」は、一年を締めくくる大切な節目として、日本の年中行事に深く根付いています。

2. 重陽の節句はなぜ「菊の節句」と呼ばれるのか

菊は古代中国で薬草として用いられ、「延命」「解毒」「目の疲れ」などに効能があるとされてきました。

陰陽思想では、陽の気が極まるとバランスを崩すと考えられており、最も陽が強まる9月9日には邪気を祓う行事が必要とされました。その際、浄化と長寿の力を持つ菊が取り入れられるようになったのです。

また、菊の露を飲んで700年生きたとされる少年の伝説「菊慈童(きくじどう)」にちなんで、菊は不老長寿の象徴とされ、尊ばれてきました。

さらに、旧暦の9月9日はちょうど菊の見頃にあたる季節でもあったため、重陽の節句は「菊の節句」と呼ばれるようになったのです。

3.重陽の節句に秘められた、菊のもう一つの魅力

日本では、菊というと「仏花」のイメージが強く、特に白菊や黄菊は葬儀や法事に用いられるため、“縁起が悪い”と感じる方も少なくありません。

しかし本来の菊は「邪気を祓う」「長寿を願う」植物として、古くから節句や神事に用いられてきました。重陽の節句では、その力を生かし、菊酒を酌み交わして長寿を願う風習が親しまれていました。

また、食用菊としては山形県の「もってのほか(延命楽)」や新潟県の「阿房宮(あぼうきゅう)」が代表的です。

これらのピンクや紫の花は、仏花の印象とは異なり、華やかで柔らかな彩りを持ち、季節の祝いにふさわしい存在です。

重陽の節句に菊を取り入れることで、菊=供養という固定観念をやさしくほどき、菊を「暮らしを彩る節目の花」として再発見するきっかけになるのではないでしょうか。

4.重陽の節句と食用菊――市場調達の実情と課題

実際に菊酒を準備しようとスーパーを巡ってみると、思わぬ課題に直面します。

食用菊の代表品種である「もってのほか(延命楽)」や「阿房宮(あぼうきゅう)」の最盛期は10月〜11月であり、9月9日の重陽の節句にはまだ市場に出回りにくいのです。

一部の早生品種であれば9月初旬から流通することもありますが、青果担当者によれば「この時期はまだ出始めで、価格も1パック900円前後と高値。時期が進めば価格も安定し、入手しやすくなります」とのことでした。筆者自身も5店舗を巡りましたが、食用菊にはなかなか出会えませんでした。

一方で、スーパーのエディブルフラワーコーナーにはパンジー、マリーゴールド、マロウなどが並び、サラダやスイーツを彩る華やかさはあるものの、肝心の菊は見当たりません。店員に尋ねたところ「つま用の飾り菊ならございます」との回答。

紫やピンクの食用菊は手に入りませんでしたが、黄色い菊を見つけたときには小さな達成感がありました。

なお、当日は気温36度。炎天下で探し回るのは現実的ではなく、事前に電話で在庫確認をするのが効率的かつ安全です。とはいえ、季節の植物を探し歩くその過程こそが、重陽の節句を体感する一つの機会とも言えるでしょう。

5.重陽の節句と菊――旧暦と新暦が生んだ季節感のズレ

今スーパーで食用菊を探していたとき、ふと「旧暦と新暦のズレ」に気づかされました。

新暦の9月9日は、まだ菊がつぼみかどうかという時期で、夏の暑さも色濃く残ります。本来、季節感を大切にしてきた重陽の節句にとっては、どこか風情が薄れてしまうようにも感じられます。

そのことが、この節句が次第に人々の記憶から遠ざかった一因かもしれません。

旧暦の9月9日は新暦で10月中旬にあたり、まさに菊が見頃を迎える時期。つまり、暦の移行によって、植物と行事のタイミングがずれてしまったのです。

食用菊の流通ピークも10月〜11月であり、この点でも現代の9月9日とは馴染みにくさがあります。

一方、切り花の菊は電照栽培などで通年手に入りますが、それは「季節の菊」とは異なる存在です。もともと重陽の節句で用いられていたのは庭に咲く観賞用の秋菊であり、菊酒も香りを移したり露を集めたりといった儀式的な意味合いが中心でした。食べるためのものではなかったのです。

そう考えると、重陽の節句に「食用菊」にこだわる必要はなく、花屋で手に入る切り花の菊でも十分にその趣を味わえるのではないでしょうか。

6.重陽の節句にやってみよう:菊酒づくり

菊酒は、重陽の節句に長寿を願って味わう、静かな祈りの一杯です。

本来は食用菊を使うのが理想ですが、難しい場合は花屋の菊でもかまいません。大切なのは、菊という植物に祈りを込めることです。

■材料

- 食用菊の花びら(または飾り菊・花屋の菊でも可)

- 日本酒(冷やまたは常温)…約100ml

- ※食用でない菊を使う場合はよく洗いましょう。香りを楽しむだけなら、口に入れなくても大丈夫です。

■手順

①菊を整える

花を軽く洗って水気を切り、花びらだけ、または花ごと浮かべます。香りを楽しむなら花びらだけがおすすめです。

②湯通しする(お好みで)

アクや苦味が気になる場合は、さっと湯通しして冷水にとります。生のままなら、菊本来の香りをより感じられます。

③酒に浮かべる

冷やした日本酒に菊をそっと浮かべます。常温でも楽しめます。菊の色と香りが映えて、節句らしい一杯になります。

④祈りを込めて味わう

「無事に過ごせた感謝」と「これからの健やかさ」を願いながら、静かにひと口。

7.まとめ

今年の重陽の節句は、正直「菊酒なんて無理かも」と半ば諦めかけていました。

紫やピンクの食用菊が理想でしたが、旬は10月以降。9月初旬ではまだ出始めで、なかなか見つかりません。

何軒もスーパーを巡ってようやく手に入れたのは、つま用の黄色い食用菊。実際のところ、食用にこだわらず花屋の菊でも十分に香りや姿に祈りを込められるのですが、苦労して手に入れたからこそ「食用だから安心」と自分を納得させました。

皆さまもぜひ、今年の9月9日には“数字のご利益”にあやかりながら、菊の香りとともに静かな節目を味わってみてください。

冨宇加ナターシャ |植木屋革命 WEBマーケティング・編集担当 植木屋革命のWEBコンテンツ全般を担当。これまでに執筆した記事は100本を超えます。 庭いじり初心者の方にもわかりやすく、気軽に楽しめるガーデニング情報を発信中。季節ごとの植木の手入れのコツや、ちょっと珍しい野草の話題など、暮らしに寄り添う“緑のヒント”をお届けしています。 |